2025 年 6 月发布的小米(Xiaomi)新型电动跨界 SUV “YU7”,具备可与特斯拉 Model Y 相匹敌的性能,且定价从 25 万元起,加剧了中国电动汽车市场的竞争。新车发售不久,3 分钟内便收到约 20 万份订单,1 小时内订单量达 28.9 万份,目前提车需等待至明年,备受瞩目。此次,我们将其与中国汽车界具有代表性的热门车型 —— 比亚迪唐 EV、问界 M9(插电混动版)、小鹏 G6(电动版)的各项性能进行对比。

小米受欢迎的秘诀

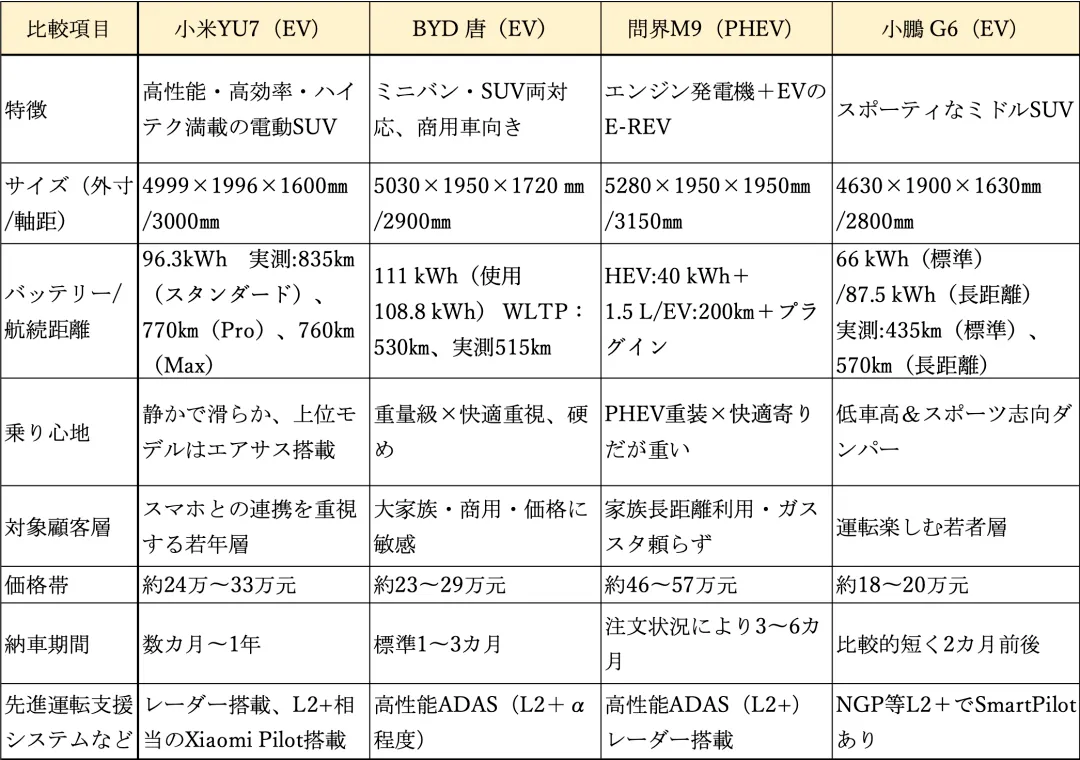

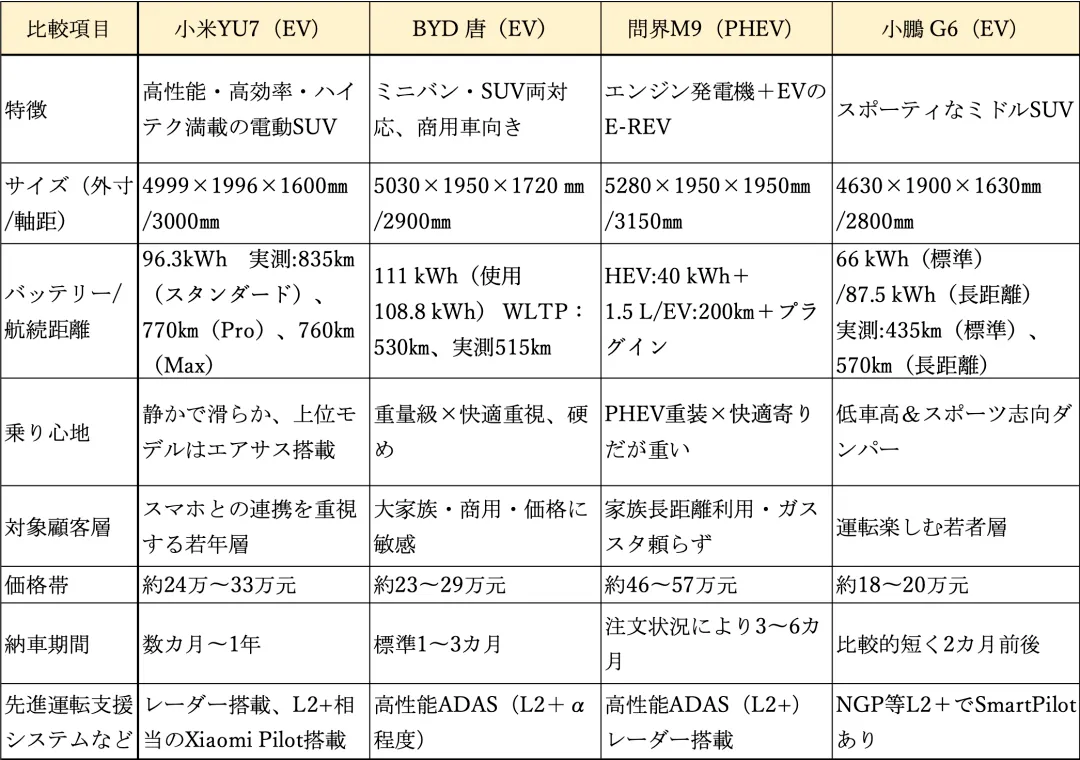

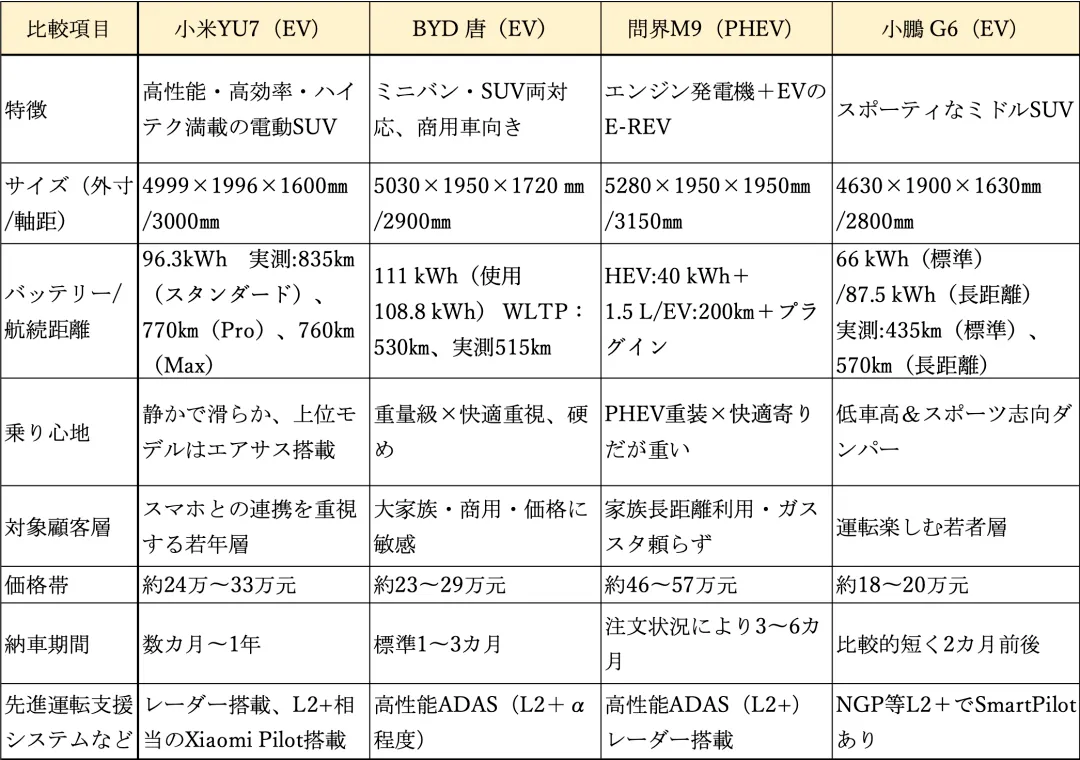

2025 年 6 月推出的小米 YU7,推出了标准版 / Pro 版 / Max 版 3 款车型,以 24 万~33 万元的价格实现了压倒性的性价比,同时还拥有可媲美跑车的性能 —— 最高输出功率 508kW 以上(690 马力以上),0-100km/h 加速仅 3.23 秒(Max 版)。在 CLTC 标准(中国轻型汽车行驶工况 = 实际能耗)下,最大续航里程达 835km(Max 版为 760km),搭载 800V 系统和 5.2C 快充技术,15 分钟可充入最多 620km 续航的电量。搭载以 NVIDIA Drive AGX Thor 为核心,配备激光雷达、4D 雷达、11 个摄像头、12 个超声波传感器的先进 ADAS(自动驾驶辅助系统),还装有整合整个系统的 4 合 1 计算模块。设计方面,除了让人联想到法拉利、阿斯顿・马丁的造型外,在内饰舒适性上也毫不妥协,配备全景 Mini LED 屏、高级 Nappa 真皮座椅、带按摩功能的座椅等。发布后 72 小时内便收到约 29 万份预订,在二手车市场甚至出现数十万元的转手溢价,聚集了爆发性的人气和话题性。

外观及动力单元的比较

BYD唐L

問界M9

小鹏 G6

对比这四款车型,小米 YU7 以(全长 × 全宽 × 全高 mm)4999×1996×1600、轴距 3000mm 的宽大车身尺寸为傲,是仅次于全尺寸的问界 M9(5230×1999×1800mm)的大型 SUV,车内空间同样宽敞舒适。除了后排的头部和腿部空间外,还配备 678L 的行李厢(最大可扩展至 1758L)以及前方 141L 的前备箱储物空间。电池容量为 96.3kWh,CLTC 标准下最大续航里程达 835km(标准版),Pro 版为 770km,Max 版也能实现 760km。乘坐舒适性方面,除了前后独立悬架,Pro 和 Max 版本还采用双腔空气悬架,可实现高舒适性和灵活的行驶模式调节。

作为对比的比亚迪唐 EV,全长 4870mm,车身稍小但支持 7 座,配备 675L~ 最大 1960L 的行李厢,其特点是通过电子控制悬架实现厚重且稳定的驾乘体验。

问界 M9 拥有最大的车身和极具高级感的内饰,搭载 CLTC 续航 630km 的 100kWh 级电池,悬架采用注重舒适性的高级配置。

小鹏 G6 是紧凑型中型 SUV(4753×1920×1650mm),517L 的行李厢加上前排座椅放平功能等设计,适合城市年轻用户。悬架稍偏柔软,乘坐舒适性良好,但在颠簸路面上反应略敏感。

总体而言,YU7 在尺寸、储物空间、续航里程、乘坐舒适性等各方面都达到了出色的平衡,与其他竞品相比展现出极高的完成度。

4车型性能对比表

大家都很关心的自动驾驶技术方面

在各厂商都在全力研发的自动驾驶性能上,小米 YU7 搭载了自主研发的 “小米 HAD” 系统。除了由车身顶部安装的雷达、4D 激光雷达、11 台摄像头、12 个超声波传感器组合而成的高级传感系统外,还采用了 NVIDIA 的 Thor-U 芯片,配备了相当于 L2 + 级别的先进 ADAS,该系统还能与空气悬架联动控制。

比亚迪唐 L 搭载了自主研发的 DiPilot,部分高配车型也采用了雷达,在 L2 + 级自动驾驶辅助功能的基础上,还加入了电子控制悬架的辅助。

问界 M9 采用了华为 ADS 3.0,配备激光雷达、毫米波雷达、11 台摄像头、12 个超声波传感器,实现了能够进行高级认知与判断的 L2 + 级别系统。另一方面,小鹏 G6 搭载了基于 Turing AI 的 XPILOT,虽然未配备激光雷达,但通过毫米波雷达、摄像头组以及 NVIDIA Drive Orin 芯片,提供相当于 L2 + 级别的自动驾驶辅助,不过在硬件方面相比其他车型略逊一筹。

4 车型对比总结

对比这 4 款车型,小米 YU7 兼具压倒性的性价比、最前沿的技术配置以及最大 835km 的长续航性能,是注重先进性的用户群体的最佳选择。而比亚迪唐 L 在 7 座布局、大容量行李空间等实用性方面表现出色,适合家庭用户以及行李较多的用户。问界 M9 在内外饰及配置上最具高级感,可以说是面向追求高品质的高收入群体的旗舰 SUV。相比之下,小鹏 G6 凭借紧凑的尺寸和亲民的定价,适合城市用户以及以特斯拉 Model Y 替代者为目标的年轻群体。

这 4 款车型在中国市场十分畅销。其带来的冲击在于,由于父母辈驾驶着这类车型,在这种环境中成长的孩子未来选择日本车的可能性将变得极低。目前,丰田、日产等日本车企为了与这些中国车型抗衡,正摒弃传统观念,从根本上重新审视供应商的选择,致力于研发低价且高品质的新型车辆。看来,已经成为 “红海” 的中国汽车市场要迎来稳定期,还需要相当长的一段时间。

微信公众号

微信公众号 负责人微信号

负责人微信号