INFORMATIONお知らせ

中国で病気やケガをした場合の医療機関との関わり方【広州のトリセツ④】2025.04.24

※いらすとや

中国で病気やケガをした場合の医療機関との関わり方

海外旅行保険の加入は必須

特に医療費に関しては、現地での治療費をカバーし、緊急時には通訳サービスやキャッシュレス治療が受けられるなど、安心して治療に専念できる環境が整っています。

ただし注意点もあります。一度大きなケガや病気で保険を利用し、補償額を上限まで使ってしまうと、翌年以降その病気に対して補償が出なくなることがあります。さらに、利用回数が多い場合は保険会社から更新を断られるケースもありますので、保険の使い方には注意が必要です。

また、歯科治療は保険適用外となることが多く、基本的に自費診療となります。治療後、会社に請求できるケースもありますが、事前に確認しておくことが大切です。

日系クリニックは心強いサポート役

また、必要に応じて現地の総合病院や専門病院を紹介してくれたり、処方薬を用意してくれるなど、海外での健康管理を支える強い味方となってくれます。

ただし、重篤な病気や大きなケガをした場合は、現地の大病院に入院するか、日本へ帰国して治療を受ける必要があります。現地の病院に入院する際には、海外旅行保険を利用することで個室の手配や通訳のサポートも可能です。

しかし、こうした入院や高額な治療費が保険から支払われた場合、翌年の保険料が大幅に上がったり、更新自体を断られるケースもあります。将来的な影響も考慮して判断することが重要です。

持病がある方の注意点

基本的に、持病は海外旅行保険の補償対象外となっています。特に駐在員向けの保険特約であっても、例えば180日を超える滞在では補償が切れるケースもあり、以降の治療費は自己負担となることもあります。※企業ごとに福利厚生の範囲が違いますので、駐在される方は会社の総務に聞いて下さい

そのため、持病がある方が中国で治療を受ける場合は、自費で現地の病院に通うことが多くなります。日系クリニックを通じて予約を取ることも可能ですが、通訳費用が別途必要になるほか、中国では治療費が原則前払いとなります。

また、外国人専用の窓口は料金が高めに設定されていることが多く、現地の一般窓口を利用すると、予約や受付、支払いに長時間待たされることもあるため、スケジュールに余裕を持って受診するようにしましょう。

日系クリニックがない都市でのケガや病気の対処法

1現地の大病院(外国人窓口)を利用する

* 英語または簡単な日本語に対応するスタッフがいることがある

* 治療費の支払い方法に関する説明が明確

* 一部の医療通訳サービスに対応

★注意点:こうした窓口は外国人向けのため、料金が割高になることがあります。また、診察費は前払いが基本で、現金またはクレジットカードの準備が必要です。

2海外旅行保険のアシスタンスサービスを活用する

●現地で対応可能な病院の案内

●医療通訳の手配(電話または現地派遣)

●キャッシュレス治療が可能な医療機関への紹介

●緊急時の移送手配(場合によっては日本への搬送)

●保険証券に記載された緊急連絡先は常に携帯しておくことをおすすめします。

3翻訳アプリや中国語フレーズを活用する

●「頭が痛い」「発熱がある」「薬を飲んでも効かない」などの症状

●アレルギーの有無

●服用中の薬や持病(高血圧、糖尿病など)

例:

●我头疼(wǒ tóuténg)=頭が痛い

●我发烧了(wǒ fāshāo le)=熱があります

●我对〇〇过敏(wǒ duì 〇〇 guòmǐn)=〇〇にアレルギーがあります

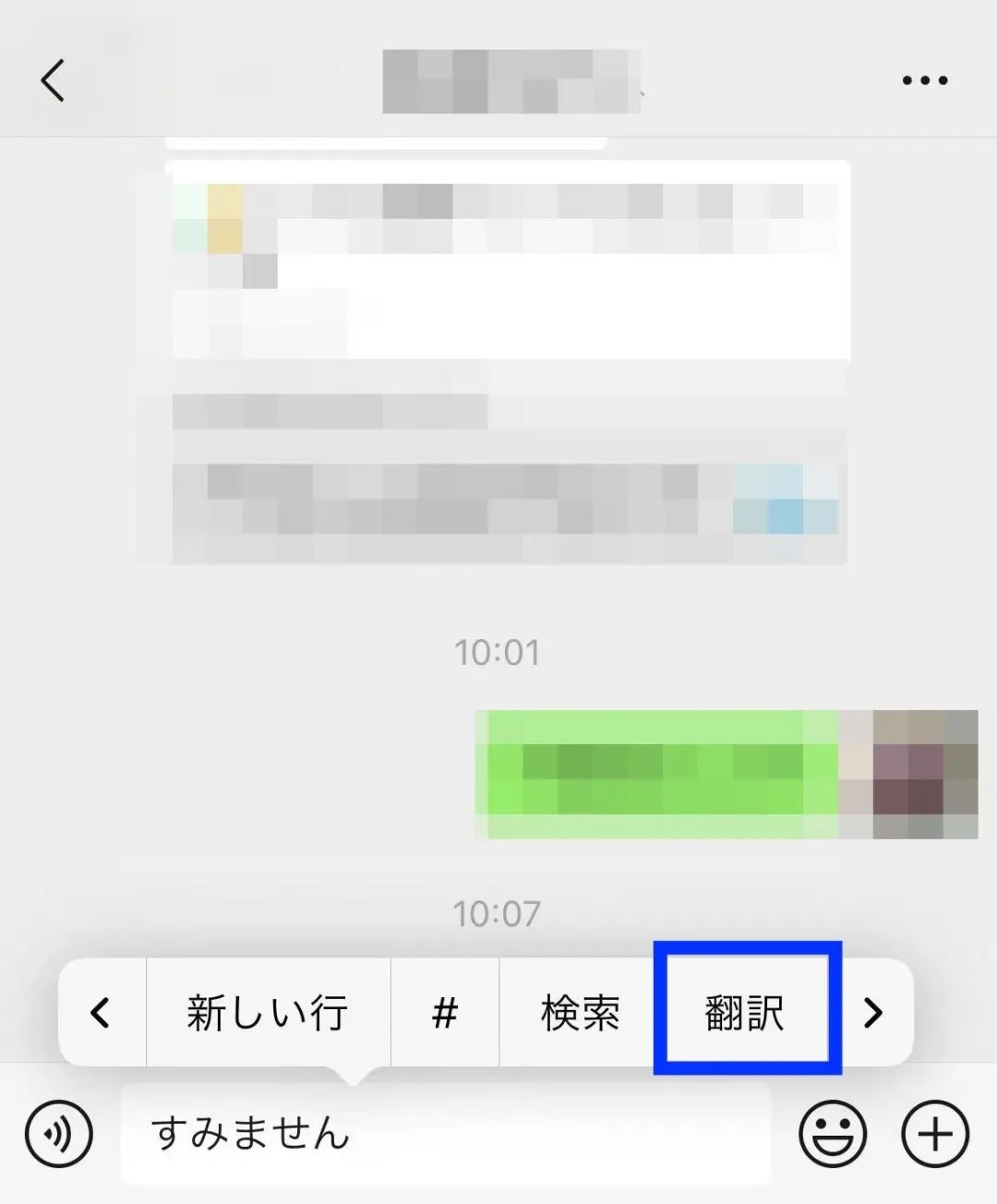

4これ便利!咄嗟のときの微信翻訳機能

それを解決すべく、最新の微信では、テキスト文字を中国語に翻訳できる機能が備わっています。

知らない土地で病気や怪我を負ったとき、症状を伝えるためにこの機能設定を覚えておいたほうが良いです。

①チャット中、入力の日本語の枠を長押しする

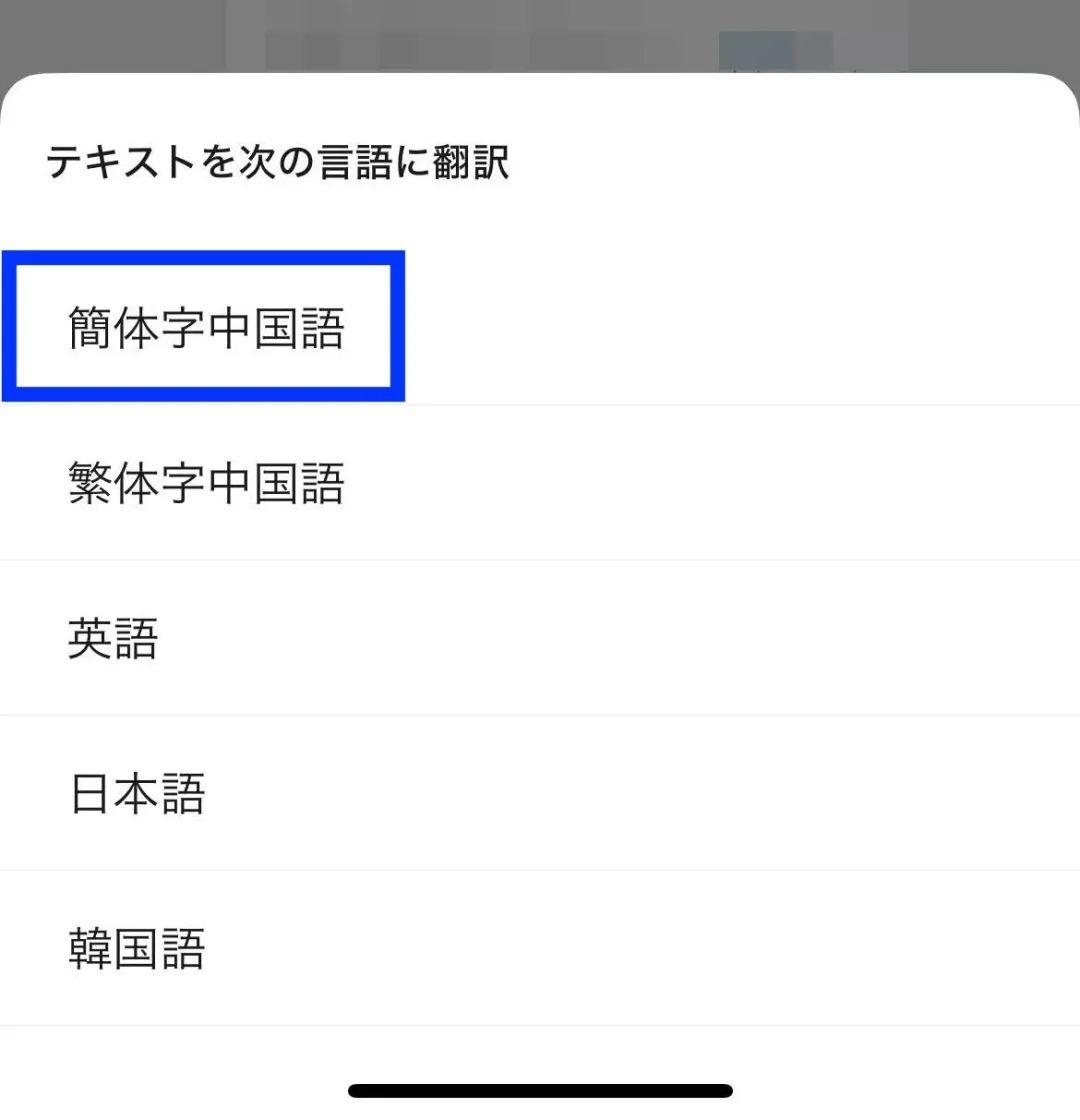

③下からテキストを次の言語に翻訳という画面が出てくるので簡体中国語を選択

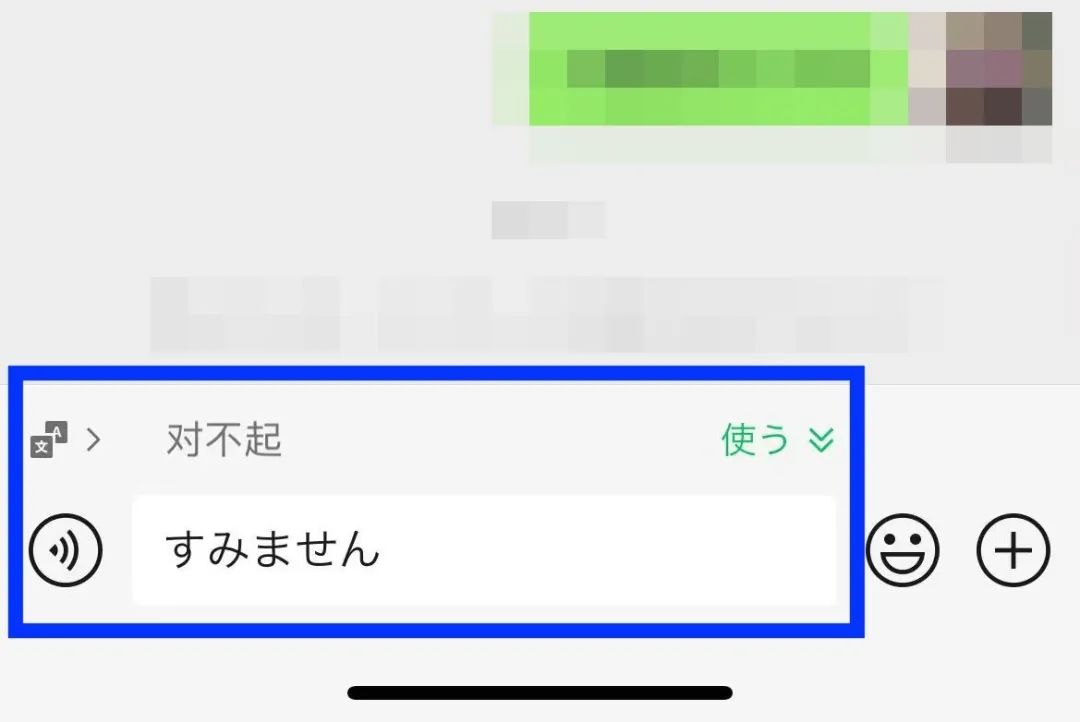

④以降日本語で入力したその上に中国語が表示される。「使う」を押すと、翻訳後の中国語が入力される

中国での治療に国民健康保険を使うための基本ルール

この制度は、日本に住民登録があり、国民健康保険に加入していることが前提です。以下では、中国での治療を例に、日本人が全額自己負担で受けたケースをもとに解説します。

現地でやっておくべきこと(中国で治療を受けた場合)

②治療の経過や内容が分かる資料を準備する → 診断書に含まれることもありますが、可能であれば経過記録(いつ、どのような治療を受けたか)をまとめておきましょう。

③治療費・入院費などの支払い証明(領収書や発票)を保存する → 原本(紙)だけでなく、データとしての保存も有効です。 → 月をまたぐ治療の場合は、月ごとに明細を分けて申請する必要があります。

病院名・住所・電話番号、担当医師の氏名・連絡先を控えておく → 申請時に必要な情報です。

⚠ 通訳費・翻訳費(例:日系クリニックでの通訳料など)は、海外療養費制度の対象外です。

帰国後、日本で行う手続き

②診療内容明細書(Form A)の作成 → 治療内容の詳細を記入。日本語がわかる医師がいれば直接記入してもらえます。 → 中国語での診断書しかない場合は、日本語に翻訳し、自分で記入してもOKです。中国語原本+日本語翻訳の両方を提出します。書類は住民票のある自治体の窓口またはウェブサイトで入手可能。

③領収明細書(Form B)の作成 → 治療費の内訳を記入。中国元(RMB)で記載し、日本語訳を添付します。 → 医療機関が日本語に対応していない場合は、自分で翻訳して併記しても問題ありません。

書類は住民票のある自治体の窓口またはウェブサイトで入手可能。

④パスポートのコピー → 顔写真入りページと出入国スタンプのあるページを含めて提出。自動化ゲートを使用した場合などスタンプがない場合は、入出国記録の取得(出入国在留管理庁への申請)が必要です。

⑤国民健康保険証(原本)

⑥認印および日本の銀行口座情報 → 給付金の振込先として使用されます。

手続きの流れ

②自治体の国民健康保険担当窓口(例:保険年金課)で申請。

③窓口で内容を確認してもらい、不備がなければそのまま受理。

④審査後、おおよそ2〜3カ月で振込完了。

支給される金額の目安

為替レートは、実際に治療を受けた日または支払った日のレートが基準となるため、帰国後の円高・円安は関係ありません。

企業公式アカウント

企業公式アカウント 担当者直結WeChat

担当者直結WeChat 友和チャンネル(YouTube)

友和チャンネル(YouTube)